家庭菜園のプランニング

連作回避とスペースの有効活用

園芸研究家 成松次郎

家庭菜園

日本では、四季それぞれで気温や日長、雨量などにはっきりした特徴があります。そのため野菜の種類に適した栽培時期を選び、季節の変化に対応した栽培管理をしなければいけません。

狭い畑で多種類の野菜を作るには、菜園利用のプランが必要です。季節に応じた種類・品種を選び、菜園の利用ローテーションを考えましょう。

狭い畑で多種類の野菜を作るには、菜園利用のプランが必要です。季節に応じた種類・品種を選び、菜園の利用ローテーションを考えましょう。

野菜の選び方

野菜の生育特徴から見ると、共通した栽培管理の方法があります。野菜の類縁関係を知ると、同じ仲間同士で肥料や病害虫が共通することが多いので、作付けプランを立てるのに役立ちます。野菜の種類と品種を選ぶポイントは、

畑の大きさによって野菜の選び方は異なります。パセリやミツバ、バジルなどのハーブ類は料理の付け合わせに少しあれば良いので、庭の片隅で自給できます。

畑が100平方mあると年間30品目以上を作ることができますが、スペースが広いほど栽培管理に手間がかかり、特に夏場のかん水や炎天下の草取りは、体の負担となることもあります。

- 利用・調理に適しているか。

- その土地の気候や栽培時期が合っているか。

- 病気や害虫に強く作りやすいか。

畑の大きさによって野菜の選び方は異なります。パセリやミツバ、バジルなどのハーブ類は料理の付け合わせに少しあれば良いので、庭の片隅で自給できます。

畑が100平方mあると年間30品目以上を作ることができますが、スペースが広いほど栽培管理に手間がかかり、特に夏場のかん水や炎天下の草取りは、体の負担となることもあります。

連作と輪作

同じ畑に同じ野菜を連続して作ることを「連作」といいます。連作すると生長に障害が出る野菜があります。エンドウは一度作ると、4~5年は作れません。ナス、トマト、ソラマメ、サトイモなどは3~4年、レタス、ハクサイ、イチゴなどは2年、ホウレンソウ、コカブ、インゲンなどは1年です。サツマイモ、カボチャ、タマネギのように連作しても生長に障害が見られない野菜もあります(表)。

表:連作障害の出やすい野菜、出にくい野菜

| 連作障害の出やすい野菜 | スイカ、キュウリ、メロン、トマト、ナス、ピーマン、エンドウ、ソラマメ、エダマメ、サトイモなど |

|---|---|

| 連作障害の出にくい野菜 | サツマイモ、カボチャ、タマネギ、小松菜など |

また、同じ科に属する近縁な野菜は似た性質を持っているため、病害虫と肥料の吸収が共通しています。そのため、連作すると土に生息する病害虫が増えたり、微量でも必要な肥料成分が不足して野菜の生長を妨げることがあります。

このような連作障害を防ぎ、地力が衰えないようにするためには性質の異なる野菜を計画的に順次、作付けする「輪作」をします。

このような連作障害を防ぎ、地力が衰えないようにするためには性質の異なる野菜を計画的に順次、作付けする「輪作」をします。

作付けプラン

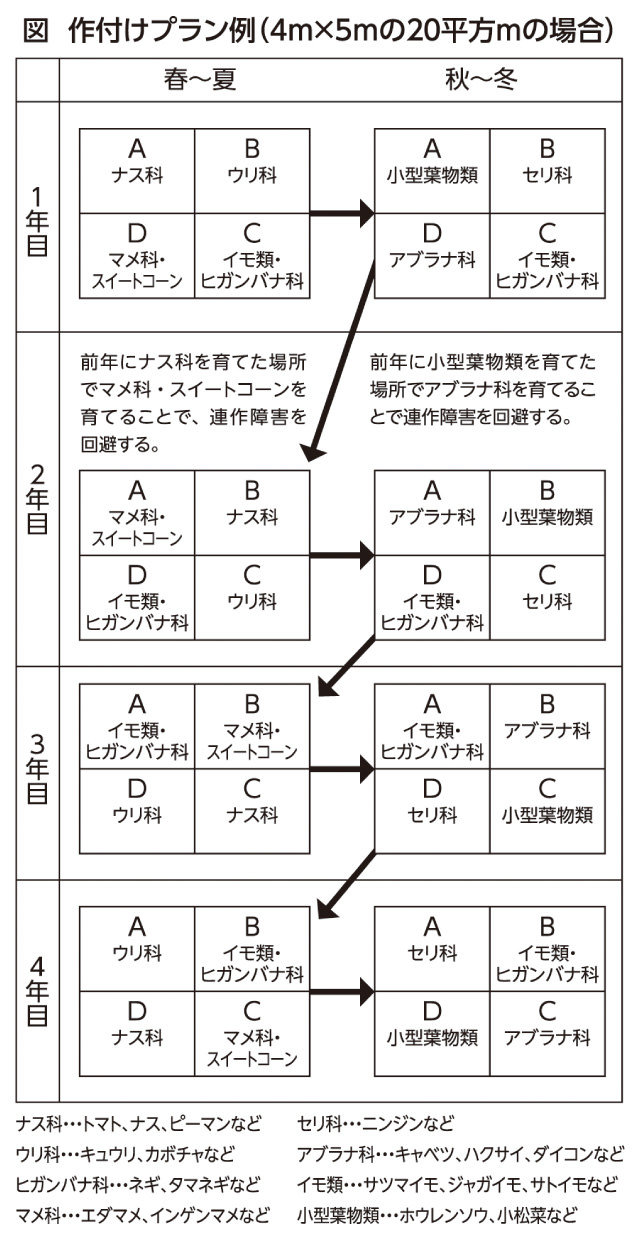

例えば、4m×5mの20平方mの畑の場合は、家庭での消費量が多いダイコン、キャベツ、ジャガイモ、ネギなどを中心に4区画以上に分けて作付けプランを立てると良いでしょう(図)。

作付けプランは次の手順で作りましょう。

作付けプランは次の手順で作りましょう。

- 菜園を均等に4ブロックに分ける。

- 作りたい野菜を「ナス科」「ウリ科」「イモ類・ヒガンバナ科」「マメ科・スイートコーン」「小型葉物類」「セリ科」「アブラナ科」の7種類に分ける。

- 1年ごとにブロックのローテーションを行う。

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています

成松次郎(なりまつじろう)

神奈川県農業技術センター等で野菜の研究と技術指導に従事後、(一社)日本施設園芸協会で施設園芸及び加工・業務用野菜の生産・流通振興に携わる。現在、園芸研究家。