あつぎの農業を食べて応援!キャンペーン

あつぎせせらぎ米堪能セット

(米・日本酒・煎餅詰め合わせ)

をプレゼント!

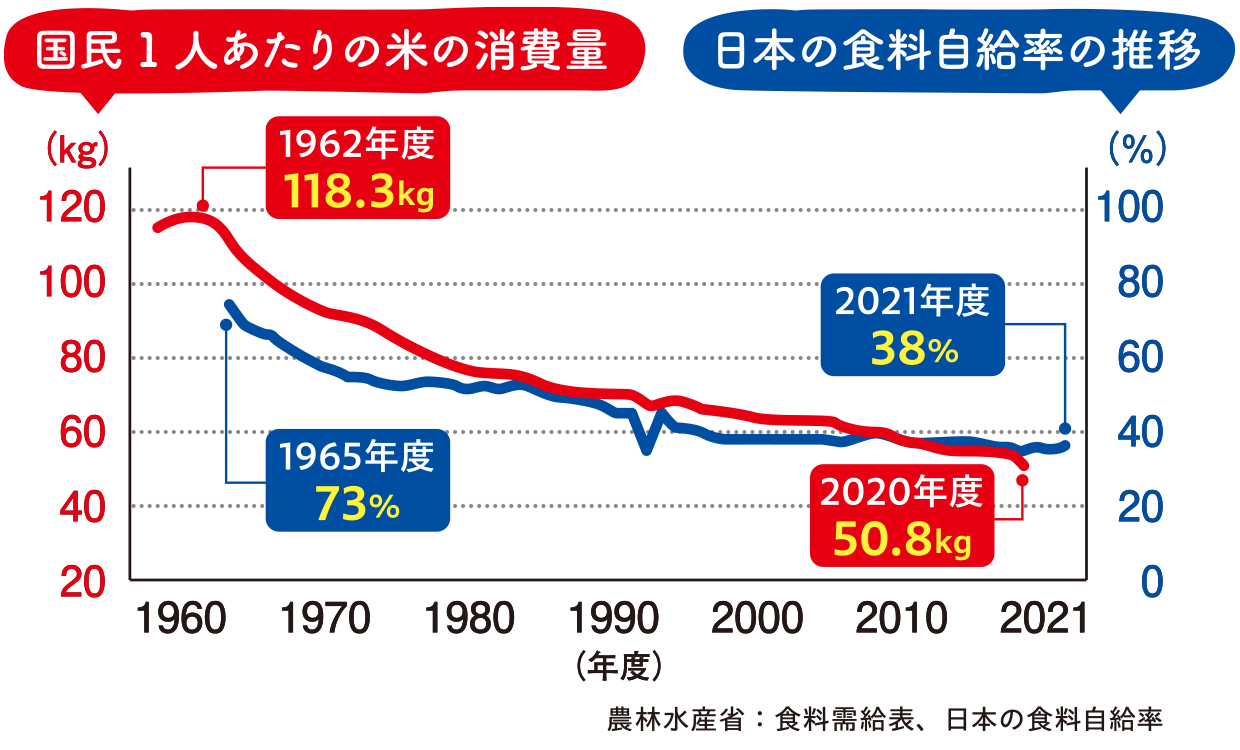

米の消費量は年々減少…ピークの半分以下に!

日本の食卓に欠かせない米。皆さんは毎日食べていますか?実は、1人あたりの米の年間消費量は、1962年度以降減少傾向となっており、2020年度にはピークの半分以下まで減少しています。その理由には、食生活の多様化をはじめ、少子高齢化や共働き家庭・単身世帯の増加から、料理に時間をかけない人が増えるなど、ご飯と比べて手間がかからないパンや麺類が選択されることが多くなっていることがあげられます。

私たちにとってのお米の重要性

日本の食料自給率は、米の消費が減少するなど食生活の変化によって長期的に低下しており、38%と主要先進国の中でも低く、食べ物のほとんどを輸入に頼っている状態です。将来、外国からの食料輸入が困難となる可能性を考えると、食料自給率の向上が重要になります。

そこで注目したいのが「米」。米は、私たちのエネルギー源となるだけでなく、正月には餅、祝い事では赤飯というように、各行事には米を使った食べ物を口にしているほか、煎餅や酒の原材料としても欠かすことのできない存在として重宝されています。

また、日本の高温多湿な気候は、米の栽培に適しています。安定した収穫量や長期保存が可能なことから、古くより主食として親しまれ、私たちの命をつないできました。

米の多くは、国内で生産・供給することができます。米の消費量を上げることは食料自給率の向上をはじめ、農家を支えることにもつながります。米の魅力を知り、米を食べて、日本の食と農を未来につないでいきましょう。

国消国産(こくしょうこくさん)

- 日本の食料自給率は38%

- お米の消費を増やすことで、自給率を上げることができる

そもそも、「精米」とは?

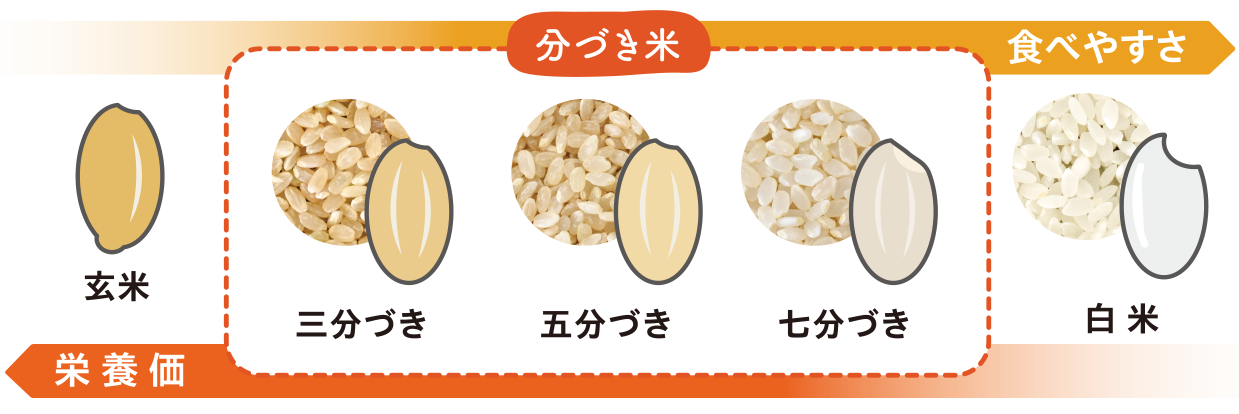

精米とは、玄米からぬかと胚芽を取り除いて白米にする作業。精米時に、ぬかと胚芽を残した米を「分づき米」と呼び、その度合いによって味や栄養価に違いがあります。

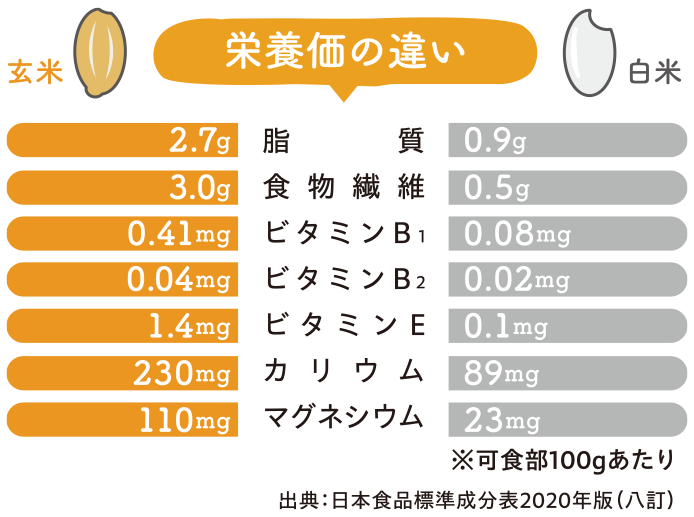

玄米と白米、栄養価の違い

夢未市で分づき米を試そう

JAあつぎ農産物直売所「夢未市」では、お好みに合わせた度合いで精米することができます。購入できるのは、玄米・三分づき米・五分づき米・七分づき米・白米の5種。サービスカウンターにてご注文ください。

- 三分づき

- 玄米のぬかを少し削っており、食感や特徴は玄米に近い状態です。少し甘みを感じるようになります。

- 五分づき

- 白米と玄米の中間で、双方の良さが楽しめます。玄米の風味や食物繊維は残っていて、食感は白米に近くなります。

- 七分づき

- 食感は白米に近く、玄米の香りが若干残ります。玄米を取り入れてみたい方は、七分づきから試すのがおすすめです。

あつぎせせらぎ米を使った煎餅。手焼き・手作りの製法で丁寧に仕上げており、米本来の風味とうまみがたっぷりと染み込んだこだわりの商品です。

1袋100g入り…368円(税込)

あつぎせせらぎ米は、「あつぎ元気応援寄付金(ふるさと納税)」の返礼品にも登録されています。JAあつぎ管内でしか購入できないブランド米を、ふるさと納税を通じて全国各地へお届けしています。

- 玄米は栄養価が高く、白米は消化が良く食べやすい

- 夢未市では精米度合いを選べるので、栄養価と食べやすさが調整できる

はるみの特徴と生産へのこだわり

はるみは、2015年からJAあつぎ管内で栽培が始まりました。夏の暑さや倒伏に強い品種で、しっかりとした粒感や甘みがあり、冷めてもおいしいことから、消費者からも好評です。米の品質を良くするためには、季節・気温の変動に合わせた水の調整、施肥、農薬散布などが欠かせません。雑草は病害虫の原因になるので、水田周辺の整備は特に丁寧に行っています。

水稲栽培にかける思い

私たちは、生産者の高齢化や後継者不足から発生する遊休農地・耕作放棄地での作業を請け負い、互いに協力しながら合計約6ヘクタールの水田を管理しています。受け継がれてきた農地を守り、地域の田園風景を残していくためにも、今後も水稲栽培に注ぐ熱を絶やさずに活動するとともに、消費者に地元のおいしい米が届けられるよう、良質な米の生産に努めていきます。

- 「はるみ」はしっかりとした粒感で、冷めてもおいしい

- 生産者は農地を守り、おいしいお米作りに励んでいる

日本酒と米の関わり

日本酒は、米、米こうじ、水から造られています。米は味を決める重要な原材料の一つで、日本酒の繊細な味を出すために磨き(精米)、風味を調整します。「精米歩合」は、玄米に対して何%残した状態の米が使われているかを表しており、普段私たちが食べている白米が約90%精米なのに対し、日本酒の多くは70%以下。米の特徴や目指す酒の味わいに合わせて精米歩合などを調整することで、おいしい日本酒が出来上がります。

厚木産「はるみ」を味わう

私たちは酒造りを通じて地域農業や地場農産物をPRし、地域の活性化につなげようと、厚木産「はるみ」を使った商品を造っています。厚木産はるみ100%の純米酒「伝四郎」は、80%精米と日本酒の中でも精米歩合が高い商品。はるみ本来のうまさを引き出した、すっきりとした味わいが特徴で、常温やぬるかんで味わうのがおすすめです。

純米酒「伝四郎」・米焼酎「弥太郎」・本みりんの3種。

電話:046-248-0124

ホームページはこちら

- 日本酒造りでは、お米や目指す味わいに合わせて精米歩合などを調整している

- 地元の酒造が厚木産はるみを使ったお酒を造っている

湯之上 悟、 湯之上 裕也(写真左から)

厚木産「はるみ」のここがおすすめ

夢未市に出掛ける機会が多く、地場産の米や野菜をよく購入しています。食卓にはさまざまな銘柄の米が並びますが、厚木産はるみは米の自然な甘さが口いっぱいに広がり、家族皆に人気です。わが家のおすすめは、米とともに好みの具材を味わう手巻き寿司と、米本来の味が楽しめる塩むすび。手巻き寿司は、用意した刺身やのりを各自でトッピングして食を楽しむほか、家族だんらんのひと時となっています。

地産地消で農業を応援

「JAあつぎ親子夢未Kidsスクール」で田植えや稲刈りを体験し、米を作る大変さを学びました。米は以前から好きで積極的に食べていましたが、体験を通じ、新鮮でおいしい農畜産物を作ってくれる生産者の方への感謝と、残さず大切に食べようという気持ちを改めて持つことができました。これからも、地元の米をたくさん食べるなど、家族皆で地産地消を心掛け、地域農業を応援していきたいです。

JAあつぎ親子夢未Kidsスクール

- 厚木産はるみは消費者に好評!

- 農業体験によって、食に対する視野が広がる

かて飯の昔と今

米が貴重だったころ、空腹を満たすために具材でかさを増やした「かて飯」ができたとされています。具材に決まりはなく、地域や季節ごとに手に入れることができる野菜・雑穀などを米と一緒に炊いたり、味付けをしてご飯に混ぜ込んだりしていました。

かて飯は、現在でも伝統食として祭りや人寄せの時に食べられています。昔と比べて、さまざまな食材が手に入るようになったため、混ぜ込む具材の他に卵や彩り豊かな野菜などを飾り、華やかさを加えることも多いそうです。

郷土料理を味わう

今回は、JAあつぎオリジナル商品「厚木産蒸し大豆」を使った「あつぎのかて飯」のレシピを紹介します。ぜひ作ってみてください。

厚木産蒸し大豆

JAあつぎふるさと先生

- ・米

- 2合

- ・サヤエンドウ

- 8本

- ・厚木産蒸し大豆

- 100g

- ・ゴボウ

- 1/4本

- ・ニンジン

- 1/3本

- ・干しシイタケ

- 2本

- ・油揚げ

- 1/2枚

- ・ちくわ

- 1本

- ・しょうゆ

- 大さじ2

- ・砂糖

- 大さじ1と1/2

- ・水

- 少々

- ・シイタケの戻し汁

- 少々

- ・水

- 420cc

- ・昆布

- 約3cm

- ・酢

- 25cc

- ・砂糖

- 大さじ3

- ・塩

- 少々

- 下準備をした【A】の材料を鍋に入れ、【B】を加えて汁気がなくなるまで煮る。

- 炊飯器に米と【C】を入れて炊く。

- 炊きあがったらご飯が熱いうちに【D】を入れて混ぜ合わせる。

- 3に1と厚木産蒸し大豆を加えて混ぜ、ゆでたサヤエンドウを半分に切って飾ったら完成。

- 郷土料理には昔からの知恵が詰まっている

- 「あつぎのかて飯」は、難しい所がないので作るのが簡単

栽培のこだわりや農業への思い、おすすめの食べ方をお伺いしました!

お米がより一層好きになり、

食べたくなったことと思います!

お米をおいしく食べたら、

ぜひプレゼントキャンペーンに

ご参加ください!

皆さまのご参加を

お待ちしております!

今回のプレゼント

あつぎせせらぎ米堪能セット 30名様

皆さまからのたくさんのご応募をお待ちしております!

JAあつぎの自己改革

応募要項

キャンペーン名

あつぎの農業を食べて応援!キャンペーン 〜お米が食べたくなる食農講座!〜

キャンペーン期間

2023年2月15日(水)~2023年3月31日(金)

プレゼント内容と当選者数

あつぎせせらぎ米堪能セット 30名様

スタンプラリーでのご応募10名、インスタグラムでのご応募10名、応募フォームでのご応募5名、ハガキでのご応募5名の合計30名様にプレゼント

応募資格

応募方法

- 夢未市・グリーンセンター・Tomoni内「夢未市出張販売所」・管内巡回の移動販売車「ゆめみちゃん号」のうち

2カ所を巡り、それぞれの場所で備え付けの「ゆめみちゃんスタンプ」を押してご応募ください。 - スタンプを押した台紙を任意の封筒にて郵送していただくか、夢未市・グリーンセンター・Tomoni内「夢未市出張販売所」に設置されている応募箱に投函してください。

- スタンプの台紙はJAあつぎのコミュニティー誌「JAあつぎコミュニティーNo.44」・准組合員向け広報紙「グリーンページ2月号」に印刷されていますので、切り取ってご使用ください。 »情報誌・コミュニティー誌のページはこちら

または、以下のリンクからスタンプ台紙のPDFを印刷し、切り取ってご使用ください。

»スタンプ台紙のPDFはこちら

厚木市水引2-9-2

JAあつぎ総合企画部

あつぎの農業を食べて応援!キャンペーン係宛

- 以下の条件のどれかに該当する写真を準備してください。

- お米を使った料理の写真

- あつぎのかて飯を作った写真

- ご飯のお供やお酒に合う料理の写真

- 日本酒や米焼酎の写真

- JAあつぎの直売所で購入した商品の写真

- YouTubeのJAあつぎ公式チャンネル「ゆめみちゃんねる」の「EAT!SMILE!ATSUGI vol.6」の動画のワンシーンのスクリーンショット

- インスタグラムでハッシュタグ「#私もあつぎの米スター」を付けて投稿。

偽アカウントにご注意ください!

公式アカウントは「ja_(アンダーバー1個)atsugi」です。.(ドット)や__(アンダーバー2個)などを用いた偽アカウントにはご注意ください。

»JAあつぎ公式インスタグラム(@ja_atsugi)はこちら

»情報誌・コミュニティー誌のページはこちら

記入事項

- 氏名(ふりがなもご記入願います)

- 年齢

- 郵便番号

- ご住所

- 電話番号

- 賞品のお届け先の郵便番号、住所(お届け先が、4.ご住所と異なる場合)

- 「インスタグラムでのご応募」の1に準じた写真や、お米を使ったおすすめの料理・日本酒に合う料理、あつぎせせらぎ米・黄金井酒造のお酒の感想、情報誌・広報紙・コミュニティー誌に対する感想

厚木市水引2-9-2

JAあつぎ総合企画部

あつぎの農業を食べて応援!キャンペーン係宛

ご応募いただいた写真やご感想などは、JAあつぎの各種広報誌・インスタグラム・動画作成などで個人情報に配慮した形式で紹介させていただく場合があります。

当選および賞品お届けまでの流れ

- 当選はお1人様1回とさせていただきます。

- インスタグラムでの結果発表は、当選者にインスタグラムのダイレクトメッセージで当選通知をお送りします。@ja_atsugiからのメッセージを受信できるようにしておいてください。当選通知を受信されたら、ご連絡先、商品お届け先等、必要事項を指定の方法でご連絡ください。ご連絡が7日以内に無い場合は当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。なお、繰り上げ当選は行いませんのであしからずご了承ください。

- 賞品の権利はご本人限りのものとし、他の方への譲渡換金はできません。

- 賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

- 非公開で投稿された場合は参加対象外になりますのでご注意ください。

利用規約

目的

ホームページやSNSを通じて、旬の農産物や地場農畜産物に関心をもってもらい、消費者と生産者との距離を縮めることを目的とします。また、参加者同士で旬の農産物のおいしい食べ方など食の楽しみ方を共有することで、食生活を豊かにしたり、食と農を通じての人とのコミュニケーションを楽しんでいただき、地域の交流を深め、心豊かな生活、住みよい街づくりにつなげていくことを目的とします。

注意事項

- パソコン、スマートフォンからご参加できます(フィーチャーフォンからはご参加できません)。

- お1人様何度でもご応募可能ですが、当選はお1人様1回のみとさせていただきます。

- 満20歳以上の方のみご応募いただけます。20歳未満の方はご応募いただけません。

- 指定のハッシュタグをつけて画像を投稿した時点で、肖像権、その他一切の関連する権利に対する了承が得られているものと見なします。万が一、肖像権に関して第三者からのクレームやトラブルが発生した場合は、応募者が自己の責任と費用負担により解決するものとします。

- 投稿された写真により問題が生じた場合、また問題を生じる可能性があると判断した場合は、投稿の削除をお願いする場合があります。

- 当選したか否かに関わらず、当組合が出稿する広報誌等、その他WEB媒体やインスタグラムの投稿データの全体、または一部を修正・改変して使用できるものとします。

- 本キャンペーンの一部は、インスタグラムのシステムを活用し、運営されています。インスタグラムの運用状況やご利用方法および技術的なご質問等に対してはお答えすることができません。これらの事項については、インスタグラムに直接お問い合わせください。

禁止事項

本キャンペーンの応募にあたり、以下の行為のいずれかに該当、または当組合が該当すると判断する行為をした場合は、当組合の判断で応募を無効とする、または損害賠償を請求することがございます。投稿を削除していただく場合もございますので、ご了承願います。

- 応募規約に違反する行為

- 法令に違反する行為

- 犯罪に関連する行為・公序良俗に反する行為

- 商業的なPR目的の投稿など、本キャンペーンの趣旨に反する行為

- 賞品をキャンペーンの目的とは異なる方法(転売、非難目的を含みます)で使用する行為

- 当組合、他のキャンペーン対象の人物または第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利または利益を侵害する行為

- 本キャンペーンの運営を妨げる行為

- 本キャンペーンのネットワークまたはシステムに過度の負担をかける行為、または不正にアクセスする行為

- 同一人物が複数のアカウントから応募する行為

※複数アカウントを利用して同一人物と思われる方がご当選された場合は、事務局から確認の連絡をさせていただく場合がございます - インスタグラムの利用規約・法令に違反する行為

- 他のユーザーまたは第三者に成りすます行為

- 当組合が本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断する行為

- 当組合が悪質または不適切であると判断する行為

- 当組合が指定する画像以外の投稿

- その他、当組合が不適切と判断する行為

免責事項

- インスタグラムが提供するサービスのメンテナンスや不具合が発生した場合等、インスタグラムへのログインが行えない、投稿ができない等の状況が発生し、本キャンペーンへのエントリーが行えないなどの状況が起こり利用者に損害が発生した場合、当組合は一切責任を負いません。

- インスタグラムが提供するサービスに不具合が発生した場合や、予期し得ない事象等、やむを得ない事情により、エントリーの受付を終了させていただく場合がございます。

- 当組合の諸事情により本キャンペーンを予告なく変更・終了する場合がございます。

- 利用者の通信環境、お使いの端末状況、時間帯により応募ができない場合がございます。

- ネットワークの混雑等により接続しにくい場合がございます。

- インターネット通信料・接続料は利用者の負担となります。接続料および通信料は、利用者のご契約されている通信会社および接続会社により異なります。詳しくは各契約会社との契約内容をご確認ください。

- 利用者間に生じた紛議等について、当組合は一切責任を負いません。

- 本キャンペーンへの参加、または本キャンペーンの変更、中断、中止または終了によって生じたいかなる損害・不利益について、当組合は一切責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

- 応募者の個人情報は、当組合が管理します。応募者の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません(法令等により開示を求められた場合を除く)。

- ご応募いただいた個人情報の登録を拒否することは可能です。ただし、その際には本キャンペーンへのご応募は無効になります。

- 当組合は、本キャンペーンの実施にあたりお預かりした個人情報を、当組合が定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従い、適切に管理いたします。

»個人情報保護方針のページはこちら - いただいた個人情報は、当組合が当選者への賞品の発送、本件に関する諸連絡に利用するほか、商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただく場合があります。

著作権等

- 応募者の写真等を投稿した時点で、応募者は、当組合に対し、その投稿内容の複製、公衆送信、頒布、翻訳、翻案およびその他著作権の全部(著作権法第27 条または第28条に規定する権利を含む)について、無償かつ独占的・排他的に利用することを許諾したものとし、ロイヤリティ等の対価は一切発生しないものとします。また、応募者は著作者人格権を当組合に対して行使しないものとします。

規約の改定

- 当組合は必要に応じて利用者のサービスの利用に関する諸規定を作成し、利用の制限をする権利を保有しています。当組合が必要と判断した場合には、利用者への事前の通知なしに、利用に関する諸規定を改定することができるものとします。

- 当組合が諸規定の作成あるいは改定を行ったときは、当サイト上に掲示することにより利用者に対して通知を行うものとします。当該通知がサイト上に掲示され、利用者が当サイトにアクセスして当該通知を閲覧することが可能となったときをもって利用者への通知が完了したものとします。

- 利用者による本利用規約違反、あるいは利用者の行為により当組合に損害が生じた場合には、利用者が当組合の負った損害を賠償する義務を負うものとします。

サービスの一時中断

当組合は下記のような不測の事態において、事前告知なくサービスを中断することがあります。この中断により利用者に損害が生じた場合、当組合は、当組合に過失が認められる場合であっても、損害については一切責任を負いません。

- ハード・ソフトウェア等の保守を定期的または緊急に行う場合

- 地震・火災・洪水・噴火・停電等によりサービスが提供できない場合

- 戦争・騒乱・暴動等によりサービスが提供できなくなった場合

- サーバーダウン・クラッキング等により本件業務の継続が困難な場合

- その他、当組合が運用上または技術上サービスの中断が必要と判断した場合

お問い合わせ

・・・平日8時30分~17時00分

TEL:046-221-1512

メールアドレス:

- こちらのメールアドレスでは応募は受け付けておりません。

- お問い合わせにはすべて目を通させていただきますが、お返事を差しあげられない場合もございます。

- ドメイン指定受信の設定をされている方は上記からのメールを受け取るように設定してください。

- Gメールなどのフリーメールからの送信はご遠慮ください。フリーメールをお使いの場合、上記からのメールが迷惑フォルダに振り分けられる場合や、メールが届かないことが生じる場合もございますので、ご了承ください。

- フリーメール以外にもご使用のメーラーにより、上記からのメールが、迷惑メールフォルダに振り分けられる場合がございます。

- 当組合からのメールでの回答は、利用者個人宛てにお送りするものです。一部または全部を転載、あるいは二次利用することはご遠慮ください。

- 本キャンペーンに関すること以外は、当組合ホームページ『お問い合わせフォーム』よりお問い合わせください。

»お問い合わせフォームはこちら

準拠法

本キャンペーンの参加、ならびに本利用規約の解釈および適用は、他に別段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。

協議

本利用規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議することとします。

合意

当組合と利用者の間で本キャンペーンに関する訴訟の必要が生じた場合、本所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。